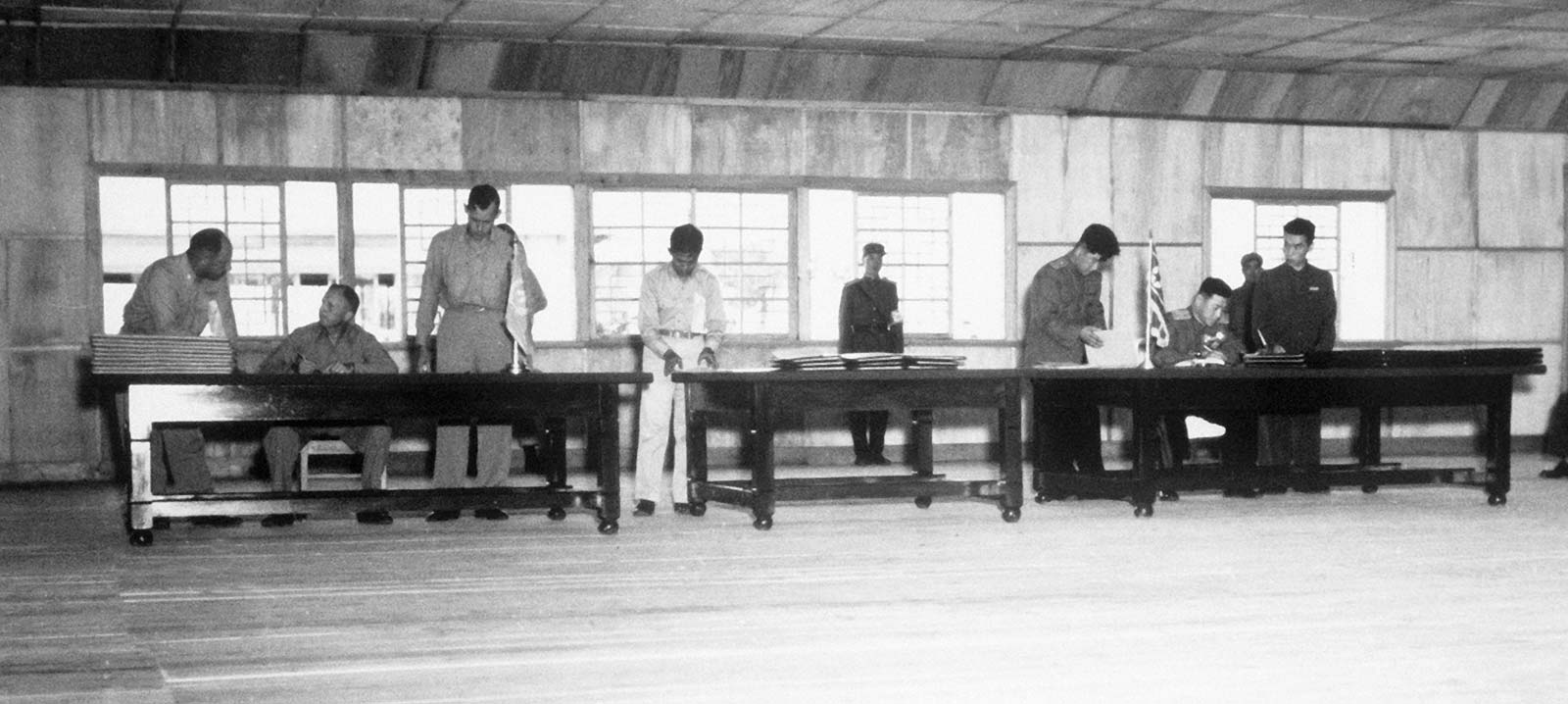

1953년 7월 27일, 한국전쟁을 멈추기 위한 정전협정이 체결되었어요. 이 협정은 북한, 중국, 유엔군(미국 주도)이 서명한 것으로, 남한은 참여하지 않았어요. 정전협정은 완전한 평화조약이 아닌 휴전 상태를 의미하며, 현재까지도 한반도는 공식적으로 전쟁이 끝난 상태가 아니랍니다.

이 협정은 3년간의 치열한 전쟁을 끝내고 군사분계선(MDL)과 비무장지대(DMZ)를 설정했어요. 하지만 전쟁을 공식적으로 끝내는 평화협정이 아니라서, 이후에도 남북 간 긴장은 계속되고 있어요. 정전협정의 체결 과정과 그 영향에 대해 자세히 알아볼게요.

정전협정의 배경

1950년 6월 25일, 북한이 남한을 침공하면서 한국전쟁이 발발했어요. 전쟁 초기에는 북한군이 남한 대부분을 점령했지만, 유엔군의 개입으로 전세가 바뀌었죠. 이후 중국군이 북한을 지원하면서 다시 전선이 38선 근처에서 교착 상태에 빠졌어요.

전쟁이 길어지면서 각국은 휴전을 고려하기 시작했어요. 특히 미군과 중국군의 피해가 심각해지면서 협상이 필요하다는 목소리가 커졌죠. 하지만 남한의 이승만 정부는 통일을 원하며 정전에 반대했어요.

결국 1951년부터 정전협상은 시작되었지만, 포로 문제와 군사분계선 설정 문제로 협상이 길어졌어요. 전쟁은 1953년까지 계속되었고, 마침내 협정이 체결되었답니다.

📌 한국전쟁 주요 사건 연표

| 연도 | 주요 사건 |

|---|---|

| 1950년 6월 25일 | 북한 남침, 한국전쟁 발발 |

| 1950년 9월 15일 | 인천상륙작전 성공 |

| 1951년 7월 | 정전협상 시작 |

| 1953년 7월 27일 | 정전협정 체결 |

정전협정 협상의 과정

정전협상은 1951년 7월 10일 개성에서 시작되었어요. 하지만 협상 초반부터 군사분계선 설정 문제, 포로 교환 문제 등으로 난항을 겪었어요. 결국 회담 장소를 판문점으로 옮기고 본격적인 협상이 진행되었죠.

미국과 중국은 빠른 정전을 원했지만, 이승만 대통령은 이에 반대하며 강경한 태도를 보였어요. 그는 전쟁을 끝내지 않고 한반도를 통일하기를 원했기 때문이에요. 이에 미국은 한국을 설득하고 경제 원조를 약속하며 협정을 추진했어요.

가장 큰 쟁점은 포로 교환 방식이었어요. 북한과 중국은 모든 포로를 강제 송환하길 원했지만, 유엔군은 본인의 의사에 따라 송환하도록 하는 자유송환 원칙을 주장했어요. 결국 자유송환이 받아들여지면서 협상이 마무리 단계에 접어들었어요.

⚖️ 정전협정 협상의 주요 쟁점

| 쟁점 | 북한·중국 입장 | 유엔군(미국) 입장 | 결과 |

|---|---|---|---|

| 군사분계선 | 38선을 기준으로 설정 | 전쟁 당시의 전선을 기준으로 설정 | 휴전선(현재 DMZ) 설정 |

| 포로 교환 | 강제 송환 | 자유 의사에 따른 송환 | 자유송환 원칙 채택 |

정전협정의 주요 내용

1953년 7월 27일, 마침내 정전협정이 체결되었어요. 하지만 이 협정은 평화조약이 아닌 휴전을 의미하며, 한반도는 여전히 전쟁이 끝나지 않은 상태랍니다.

정전협정의 주요 내용은 다음과 같아요:

- 군사분계선(MDL) 설정: 현재의 비무장지대(DMZ)가 만들어졌어요.

- 포로 교환: 자유 의사에 따라 송환하도록 결정했어요.

- 정전위원회 구성: 유엔군, 북한, 중국이 포함된 위원회가 설치되었어요.

- 추후 평화협정 논의: 그러나 아직까지 평화협정은 체결되지 않았어요.

🕊️ 정전협정 서명국

| 서명국 | 대표자 | 역할 |

|---|---|---|

| 유엔군(미국) | 마크 클라크 | 유엔군 총사령관 |

| 북한 | 김일성 | 조선인민군 최고사령관 |

| 중국 | 펑더화이 | 중국인민지원군 사령관 |

흥미로운 점은 남한은 정전협정에 서명하지 않았다는 거예요. 이승만 대통령이 협정을 강력히 반대했기 때문이에요. 그래서 현재까지도 한반도는 공식적으로 전쟁이 끝난 상태가 아니랍니다.

정전협정이 한반도에 미친 영향

정전협정이 체결되면서 한국전쟁은 멈췄지만, 한반도는 여전히 휴전 상태에 있어요. 그 영향은 지금까지도 계속되고 있죠. 무엇보다 가장 큰 변화는 비무장지대(DMZ)의 탄생이에요. 군사분계선을 따라 약 4km 폭으로 설정된 이곳은 세계에서 가장 긴장된 지역 중 하나가 되었어요.

또한, 정전협정으로 인해 남북한이 분단된 상태로 유지되었어요. 원래 평화협정을 체결할 계획이었지만, 냉전이 심화되면서 남북한 간 갈등은 더욱 깊어졌어요. 이후 1960~70년대에는 북한이 남한을 향한 도발을 지속했고, 남한도 군사력을 강화하며 대립 구도가 유지되었죠.

정전협정은 또 다른 문제도 남겼어요. 전쟁은 끝났지만 이산가족 문제는 해결되지 않았고, 경제적으로도 남북 간 격차가 커졌어요. 남한은 미국과의 협력 속에서 빠르게 경제 성장을 이뤘지만, 북한은 폐쇄적인 경제 체제를 유지하며 어려움을 겪었어요.

🔍 정전협정 이후 남북한 변화 비교

| 구분 | 남한(대한민국) | 북한(조선민주주의인민공화국) |

|---|---|---|

| 정치 체제 | 자유 민주주의 | 사회주의·공산주의 |

| 경제 발전 | 고속 성장(한강의 기적) | 계획 경제, 경제 침체 |

| 군사력 | 한미 동맹, 강한 군사력 | 핵 개발, 자주국방 |

결국 정전협정은 한반도에 영구적인 분단을 남겼어요. 이후에도 남북 관계는 계속 긴장 상태를 유지하고 있으며, 현재까지도 완전한 평화 협정이 체결되지 않았어요.

FAQ

Q1. 정전협정과 평화협정의 차이는 무엇인가요?

A1. 정전협정은 단순히 전쟁을 멈추는 합의지만, 평화협정은 전쟁을 공식적으로 끝내는 조약이에요. 현재 한반도는 정전 상태지만, 아직 평화협정은 체결되지 않았어요.

Q2. 한국은 왜 정전협정에 서명하지 않았나요?

A2. 이승만 대통령은 통일을 원했기 때문에 정전에 반대했어요. 그래서 미국과 유엔이 남한 없이 협정을 체결하게 되었어요.

Q3. 정전협정은 언제 체결되었나요?

A3. 1953년 7월 27일, 판문점에서 정전협정이 체결되었어요.

Q4. 정전협정 이후 북한의 도발은 없었나요?

A4. 있었어요. 대표적으로 1968년 청와대 습격 사건, 1976년 판문점 도끼 만행 사건 등이 있어요.

Q5. 현재 정전협정은 유효한가요?

A5. 공식적으로는 유효하지만, 북한은 몇 차례 협정 무효 선언을 했어요.

Q6. 정전협정이 한반도 평화에 미친 영향은?

A6. 전쟁을 멈추는 역할을 했지만, 한반도의 긴장 상태는 계속되고 있어요.

Q7. 남북한이 평화협정을 체결할 가능성은?

A7. 가능성은 있지만, 양측의 정치적 입장 차이로 쉽지 않은 상황이에요.

Q8. 정전협정이 폐기되면 무슨 일이 벌어지나요?

A8. 법적으로 전쟁이 재개될 수도 있지만, 실제로는 외교적 해결이 우선될 가능성이 커요.